第27回参議院議員通常選挙、いわゆる「参院選2025」の投開票日は2025年7月20日(日)。連休中日です。

そのため、投票日に仕事や旅行、レジャーなどの用事があって「選挙に行けない」とお困りではありませんか?

実は、諦める必要はありません。投票日当日以外でも投票できる制度があります!

この記事を読めば、あなたの状況に合った最適な投票方法が分かります。当日投票所に行けない人が利用する最も手軽な「期日前投票」から、出張先や入院先で投票できる「不在者投票」、海外在住の人が投票できる「在外投票」まで、3つのベストな対応策を解説。手続きの流れや持ち物、注意点もご説明しますので、あなたも大切な一票を確実に投じることができますよ。

選挙期日に投票所に行けなくても大丈夫!

なんらかの事情があって、選挙期日に投票所に行けない人でも投票することができる制度があります。

- はずせない用事があって、選挙期日に投票に行けない

- 選挙期日には出掛けていて、住んでいる地域以外の場所にいる

- 海外に住んでいる

など、投票制度にはさまざまな状況を考慮した仕組みがあります。

ちなみに、「期日前投票」の読み方は、一般的には「きじつまえとうひょう」という呼び方が広く浸透してきていますが、法律用語としての正式名称では「きじつぜんとうひょう」が正解です。(※2003年/平成15年に改正公職選挙法が成立したときに、「きじつぜんとうひょう」という名称で期日前投票制度が創設されました)

現在の総務省は、どちらの呼び方でもかまわないとの見解のようです。

ここからは、それぞれの投票制度について詳しくご紹介していきます。

期日前投票を利用して選挙に行く

投票日当日に仕事や旅行、レジャーなどの予定が入っている場合に、最も手軽で多くの方が利用しているのが「期日前投票」制度です。

事前の特別な申請は不要で、投票日とほぼ同じ流れで一票を投じることができます。まずは、期日前投票の基本から具体的な手順、知っておきたいメリットや注意点まで詳しく解説します。

期日前投票とは

期日前投票とは、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間に、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が設置する投票所(期日前投票所)で、投票日と同じように投票できる制度です。

もともとは不在者投票制度の一部でしたが、2003年(平成15年)の公職選挙法改正により、有権者がより投票しやすいように手続きが簡素化されました。投票率の向上を目的とした、現代のライフスタイルに合わせた便利な仕組みと言えるでしょう。

期日前投票は、選挙期日と同様、投票用紙を直接投票箱に入れます。一方で、不在者投票は、投票用紙を専用の封筒に入れて封をし、その封筒を選挙人名簿の登録地の選挙管理委員会に郵送することにより投票されます。2003年(平成15年)の公職選挙法改正により、期日前投票制度の創設がなされ、(選挙期日前の投票であっても)選挙期日における投票と同じく、投票用紙を直接投票箱に入れることができるようになりました。投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ、外封筒に署名するという手続が不要となるので、投票がしやすくなりました。選挙事務執行者にとっても、選挙事務作業が減るためwin-winな制度です。

期日前投票の利用対象

期日前投票は、選挙人名簿に登録されている有権者で、投票日に以下のような理由で投票所へ行けないと見込まれる方が対象となります。

- 仕事、学業、地域行事の役員、冠婚葬祭などの予定がある

- 旅行、レジャー、買い物などで投票区の区域外に出かける

- 病気、けが、妊娠、出産、身体の障害などで歩行が困難である

- 天災または悪天候により投票所へ行くことが困難である

- 交通至難の島などに居住・滞在している

実際には、宣誓書で該当する理由にチェックを入れるだけで、厳密な証明書の提出などは求められません。そのため、投票日に少しでも予定がある方は、気兼ねなく利用することができます。

原則は「投票日当日に指定された投票所で投票すること」なので、期日前投票(=例外)の場合、理由が求められるというだけです。「遊びの予定があるから当日行けない」も立派な理由になりますよ。

期日前投票の投票場所の探し方

期日前投票所の場所を探す主な方法は次の通りです。

- 投票所入場券(選挙のお知らせ郵便物)を確認する

ご自宅に郵送される投票所入場券に、期日前投票所の場所、期間、時間などが記載されています。最も確実な方法です。(※普段投票する最寄りの投票所ではない人も多いので注意) - お住まいの市区町村のウェブサイトで調べる

選挙期間が近づくと、多くの自治体では公式ウェブサイトに選挙の特設ページを開設します。「〇〇市 選挙」や「〇〇区 期日前投票」といったキーワードで検索すると、投票所の一覧や地図が掲載されたページが見つかります。 - 選挙管理委員会に問い合わせる

ウェブサイトで情報が見つからない場合や、不明な点がある場合は、お住まいの市区町村の選挙管理委員会に電話で直接問い合わせることも可能です。

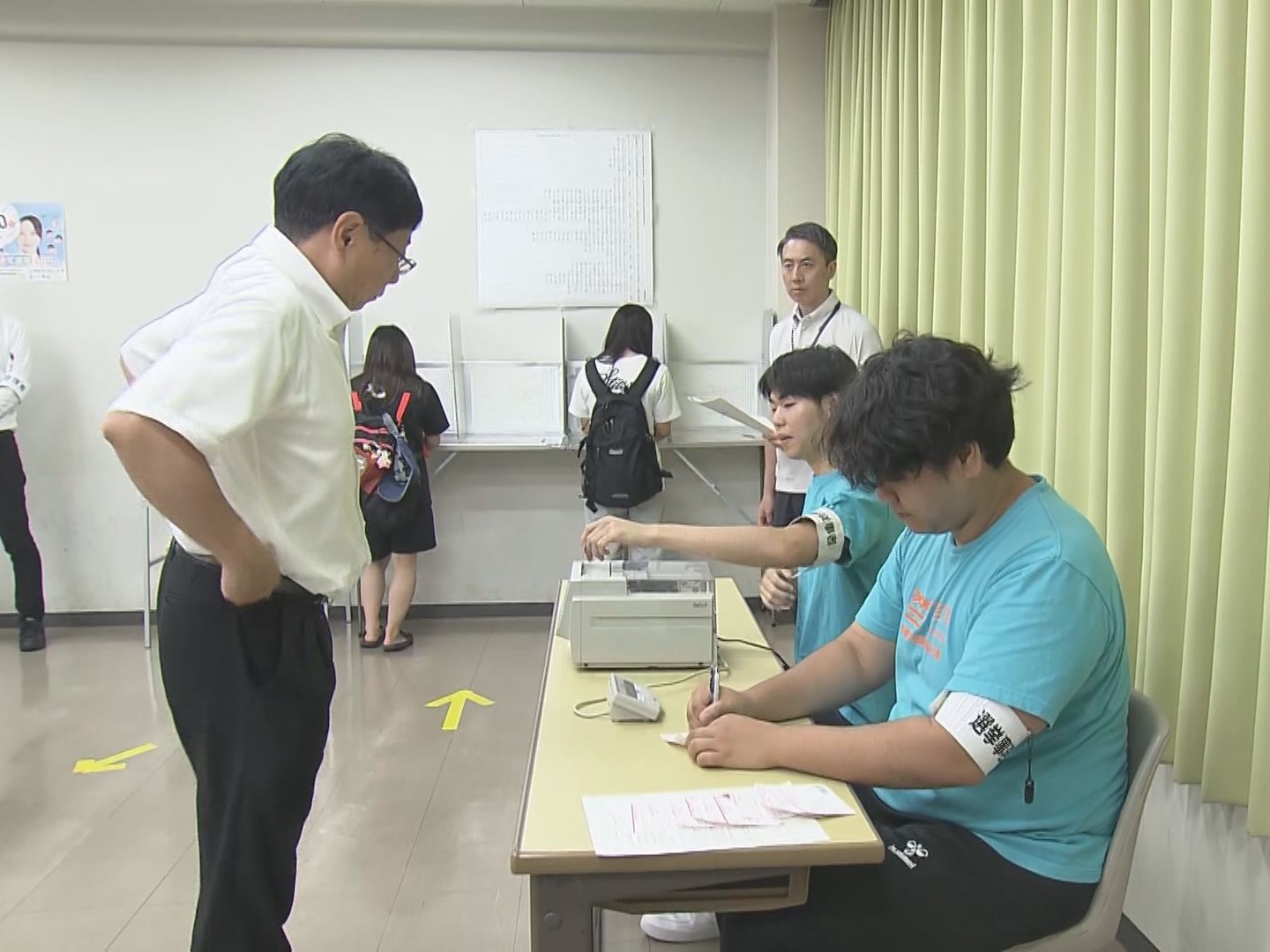

近年では、役所や支所だけでなく、多くの人が利用しやすい駅の構内やショッピングセンター、大学などに臨時の期日前投票所が設けられるケースも増えています。お出かけのついでに投票を済ませることも可能です。

期日前投票の流れと必要な持ち物

期日前投票の手続きは非常にシンプルで、投票日当日の流れとほとんど変わりません。

- 期日前投票所へ行く

開設期間・時間内に、都合の良い期日前投票所へ向かいます。 - 「宣誓書」を記入する

投票所に備え付けの「投票日当日に投票できない旨の宣誓書(兼請求書)」に、氏名、住所、生年月日を記入し、投票日に投票できない理由(仕事、旅行など)を選択肢から選びチェックを入れます。投票所入場券の裏面が宣誓書になっている場合もあります。 - 受付で本人確認

記入した宣誓書と、持参した投票所入場券を受付係員に渡します。係員が選挙人名簿と照合し、本人確認を行います。 - 投票用紙を受け取る

本人確認が終わると、投票用紙が交付されます。 - 投票用紙に記入し、投函する

記載台で候補者名や政党名などを記入し、投票箱に投函して完了です。

当日の持ち物については、以下の表を参考にしてください。

| 持ち物 | 説明 |

|---|---|

| 持っていくと手続きがスムーズ | 投票所入場券(選挙のお知らせ郵便物) 受付での本人確認が非常にスムーズに進みます。ただし、紛失したり忘れたりした場合でも投票は可能です。 |

| 入場券がない場合に備えるもの | 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など) 入場券がなくても、本人確認ができれば投票できます。念のため身分を証明できるものを持参すると安心です。 |

| 不要なもの | 印鑑 宣誓書への署名は自署で行うため、印鑑は必要ありません。 |

結論として、投票所入場券がなくても「手ぶら」で投票所へ行っても投票は可能です。しかし、手続きを円滑に進めるため、入場券を持参することをおすすめします。(手ぶらで行っても住所や生年月日で投票資格を照合可能ですが、本人確認書類があれば、煩わしいやりとりを避けることにつながります)

\投票券がなくても投票は可能です/

期日前投票のメリットと注意点

期日前投票を上手に活用するために、メリットと注意点の両方を把握しておきましょう。

期日前投票のメリット

1.投票期間が長い

投票日の前日まで、ご自身の都合の良い日に投票できます。

2.手続きが簡単

宣誓書に簡単な記入をするだけで、事前の申請手続きなどは一切不要です。宣誓書への記入のあとは、通常の選挙とほぼ同じ手続きで投票できます。

3.混雑を避けやすい

投票日当日は時間帯によって混み合いますが、期日前投票なら平日の日中など空いている時間を狙って投票できます。

4.投票場所を選べる

お住まいの市区町村内であれば、設置されているどの期日前投票所でも投票できます。

\最近は移動式の期日前投票所も増えてきていますね/

(投票台と投票箱を設置した)マイクロバスで移動しながら有権者に期日前投票を行ってもらう方式だそうです。

- 人口減少・過疎化が進むなどで投票所の運営が難しい

- (会場のバリアフリー整備が十分でなく)投票所の環境改善が必要だが難しい

など、少子高齢化社会の課題だけが移動式投票所が導入されるきっかけではありません。

- 移動や買い物など、普段の行動範囲のついでに投票できると、投票率が上がる

- 「タイパ」など、時間という資源をいかに効率的に活用するかが行動指針になる若者も取り込める

- 特に大学のキャンパス内で投票が出来れば、授業の合間や休み時間に行けて◎

期日前投票の注意点

1.投票できる期間・時間に制限がある

公示(告示)日の翌日から投票日前日までです。

また、投票所によって開設時間(例: 午前8時30分から午後8時まで)が異なるため、事前の確認が必要です。

2.選挙権の確定時期に注意

投票は、投票する日において選挙権を持っている必要があります。例えば、投票日には18歳になるが期日前投票の日にはまだ17歳の場合、(その時点では選挙権を有しておらず)期日前投票はできないため、別途「不在者投票」の手続きが必要になります。

投開票日までに18歳になる人の場合は、(17歳の間は)不在者投票扱いとなります。期日前投票の制度は、投票当日に18歳で選挙権を有する必要がある(⇒期日前投票の日に18歳になっている必要がある)ためです。

\期日前投票で誤って17歳に投票を許してしまった事故が起きました/

経緯としては、受付時にシステムから不在者投票を促す警告が表示されたが、担当者が警告を見逃し、期日前投票で受け付けてしまったとのことです。

3.一度投票するとやり直せない

期日前投票を済ませた後、投票日までの間に候補者が辞退するなどの状況変化があっても、投じた一票を変更・取り消すことはできません。

4.選挙の種類で期間が異なる場合がある

複数の選挙が同時に行われる場合など、選挙の種類によって期日前投票ができる期間が異なるケースがあります。

これらのポイントを押さえておけば、投票日に予定があっても慌てることなく、あなたの貴重な一票を確実に投じることができます。

不在者投票制度を利用して投票する

仕事での長期出張や旅行などで、選挙人名簿に登録されている市区町村から遠く離れた場所に滞在している場合でも、投票を諦める必要はありません。

「不在者投票制度」を利用すれば、滞在先の市区町村で投票することが可能です。ここでは、郵便で投票用紙を請求し、滞在先で投票するまでの具体的な手順と注意点を詳しく解説します。

不在者投票の概要

不在者投票制度とは、選挙期間中に選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方が、所定の手続きを行うことで滞在先の選挙管理委員会で投票できる仕組みです。似た制度に「期日前投票」がありますが、期日前投票が「選挙人名簿登録地の市区町村」で行うのに対し、不在者投票は「それ以外の場所」で投票する点が大きな違いです。

この制度の主な対象者は以下の通りです。

- 仕事、学業、旅行などで、選挙人名簿登録地から離れた市区町村に滞在している方

- 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、介護老人保健施設、身体障害者支援施設などに入院・入所している方(※この場合は手続きが若干異なります)

※本記事では主に前者のケースを解説します。

繰り返しになりますが、投開票日までに18歳になる人の場合は、(17歳の間に投票する場合は)不在者投票を利用することになります。期日前投票の制度は、投票当日に18歳で選挙権を有する必要がある(⇒期日前投票の日に18歳になっている必要がある)ためです。

郵便請求の申請方法と期限

不在者投票を行うためには、まず選挙人名簿が登録されている市区町村の選挙管理委員会(以下、名簿登録地の選管)へ、郵便で投票用紙等を請求する必要があります。手続きは選挙の公示(告示)日から可能です。

手続きの主な流れは以下の通りです。

- 「不在者投票請求書兼宣誓書」を入手する

名簿登録地の選管のウェブサイトからダウンロードするか、直接連絡して郵送してもらいます。(※各市区町村の判断で、オンライン請求も可能となっている場合もあります)必ずご自身の名簿登録地の市区町村が指定する様式を使用してください。 - 必要事項を記入する

氏名、住所、生年月日といった本人情報に加え、投票用紙の送付先となる滞在先の住所を正確に記入します。 - 名簿登録地の選管へ郵送する

記入した請求書を、名簿登録地の選管宛に郵送します。この際の郵送料は自己負担となります。

最も重要なのが申請期限です。期限内に手続きを完了させるために、以下の点を必ず守ってください。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 申請方法 | 原則として郵便での請求となります。 (※各市区町村の判断で、オンライン請求も可能となっている場合もあります) 最近では、マイナンバーカードを利用してオンラインで申請できる「ぴったりサービス」1を導入している自治体もあります。 FAXや電子メールでの申請は認められていません。 |

| 申請期限 | 選挙期日(投票日)の4日前までに、請求書が名簿登録地の選管に到着(必着)している必要があります。 |

| 注意点 | 郵送には時間がかかります。 選挙の公示(告示)があったら、できるだけ早く手続きを開始しましょう。 ギリギリに投函すると間に合わない可能性があります。 |

投票用紙の受け取りと返送方法

請求書が受理されると、名簿登録地の選管から滞在先の住所へ、以下の書類が郵送されてきます。

- 投票用紙

- 投票用封筒(内封筒と外封筒)

- 不在者投票証明書(封筒に入っています)

書類が届いたら、絶対に「不在者投票証明書」の封筒を開封しないでください。ご自身で開封してしまうと、投票ができなくなりますので、細心の注意が必要です。

これらの書類一式を持って、滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ向かいます。投票の手順は以下の通りです。

- 届いた書類一式と、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を持参し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ行きます。投票できる場所や時間は限られているため、事前に電話などで確認しておくとスムーズです。

- 係員の指示に従い、「不在者投票証明書」の封筒を提出します。この封筒は係員が開封します。

- 投票記載場所で投票用紙に候補者名などを記入します。

- 記入した投票用紙をまず「内封筒」に入れて封をし、次にその内封筒を「外封筒」に入れて封をします。

- 外封筒の表面に、ご自身の氏名を署名します。

- 署名した外封筒を係員に提出して、手続きは完了です。

提出された投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から名簿登録地(住民票のある市区町村)の選挙管理委員会へ郵送されます。ご自身で返送する必要はありません。

送られてきた封筒のうち、「不在者投票証明書」が入っている封筒は、絶対に自分で開封しないでください。開封してしまうと投票できなくなります。また、投票用紙にあらかじめ候補者名などを記入することもできません。必ず投票する場所で記載してください。

不在者投票の注意点:落とし穴に注意

不在者投票をスムーズに、そして確実に行うためには、いくつかの注意点があります。思わぬ失敗で貴重な一票を無駄にしないよう、事前に確認しておきましょう。

1.申請先は住民票のある市区町村の選挙管理委員会

不在者投票の投票用紙を請求する相手は、現在お住まいの市区町村ではなく、住民票のある市区町村の選挙管理委員会です。間違えないように注意しましょう。

2.郵送料は自己負担

投票用紙を請求する際の郵送料(切手代)は自己負担となります。ただし、投票自体に手数料はかかりません。

3.時間的余裕を持つ

請求書の郵送、選管からの投票用紙の郵送と、郵便の往復に日数がかかります。選挙期日が近づくと、手続きが間に合わなくなる恐れがあります。選挙の公示(告示)を確認したら、即座に行動を開始するのが成功の鍵です。

4.不在者投票証明書は絶対に開封しない

繰り返しになりますが、これは最も重要な注意点です。自分で開封すると、その場で投票資格を失います。

5.自宅で事前に記入しない

投票用紙が手元に届いても、絶対に自宅などで記入してはいけません。必ず滞在先の選管が指定する場所で、係員の立ち会いのもと記入する必要があります。事前に記入したものは無効票となります。

6.投票場所と時間を確認する

滞在先での投票は、その市区町村の役所の執務時間内(例:平日の午前8時30分~午後5時)に限られることがほとんどです。期日前投票所のように土日や夜間は対応していない場合が多いため、訪問前に必ず滞在先の選管に投票可能な日時と場所を確認してください。

★入院先の病院や施設で投票する場合

都道府県の選挙管理委員会が「不在者投票施設」として指定している病院、老人ホーム、介護老人保健施設、身体障害者支援施設などに入院・入所中の方も、その施設内で不在者投票が可能です。ご自身が入院・入所している施設が対象かどうかは、病院や施設の職員の方に直接確認するのが最も確実です。対象施設であれば、施設の管理者のもとで投票手続きを進めることができます。

外国にいる場合の投票「在外選挙制度」

在外選挙制度とは、仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票することができる制度のことです。(外国にいても、帰国せずに投票できます)

在外選挙の制度を利用するには、あらかじめ、お住まいの国の日本大使館や総領事館に申請し、在外選挙人名簿に登録される必要があります。出国前なら市区町村の窓口で申請できます。

在外選挙人名簿に登録されれば、公示の翌日から日本大使館や総領事館などの在外公館で投票できます。

※直接、日本国内の市区町村選管に投票用紙を請求し、郵送で投票する方法をとることや帰国して日本国内で投票する方法をとるもできます。

投票方法についてもっと知りたい方へ

投票制度についてのより詳しい情報や公式な手続きについては、総務省のウェブサイトも参考にしてください。

選挙区選挙では「候補者名」を記載して投票してください。

比例代表選挙では「候補者名」または「政党名」を記載して投票してください。

よくある質問Q&A

- Q投票日に投票できない場合はどうしたらいい?

- A

- Q期日前投票のメリットは?

- A

期間内なら、都合の良い日時に投票できることです。買い物などで出掛けたついでに投票できるので、日曜勤務の人も、忙しくてなかなか時間が取れない人も投票権を行使できます。

候補者側の目線では、先に投票を促すことで、投票日当日を待たずに、確実に票をつみ上げられるメリットがあります。

なお、期日前投票にあたって、事前の申請手続きなどは一切不要です。宣誓書に簡単な記入をする手順が加わるだけで、あとは通常の選挙とほぼ同じ手続きで投票できます。

- Q期日前投票のデメリットは?

- A

期日前投票は、判断材料がまだ十分に揃っていない中で、例外的に投票する制度です。一度投票してしまうとやり直しができないので、街頭での選挙演説や新聞・テレビなどの報道などで候補者の考えが新しく分かった時に、「やっぱり別の候補に票を入れれば良かった…」という事態が発生することもありえます。

選挙関連記事

まとめ

投票日に用事があっても、選挙権を放棄する必要はありません。

この記事で解説したように、手軽に投票できる「期日前投票」、遠隔地からでも可能な「不在者投票」、海外在住の人も投票できる「在外投票制度」など、あなたの状況に合わせた投票方法が用意されています。

ちなみに、投票所は子連れでも大丈夫2です。2016年に法律が改正されて、投票所に連れていくことができる子どもの年齢が「幼児」から「18歳未満」に拡大されました。

そして、2016年に総務省が行った調査によると、投票に行った人のうち、子どもの頃に親に連れられて投票所に行った経験をもつ人は63%3。行ったことのない人に比べると20ポイント以上高くなっており、親の投票行動が子どもの将来の投票行動にも影響を及ぼすと言われています(子どものころに親の投票についていった経験がある人は、ない人に比べてみずからも投票に行く割合が高いと言われています)。子育て中の方も是非投票に行って選挙権を行使しましょう!

大切な一票を無駄にしないためにも、自分に合った制度を事前に確認し、必ず投票に参加しましょうね。

- マイナポータル「ぴったりサービス」を利用すれば、郵送の手間なく24時間申請が可能です。ただし、対応しているかどうかは住民票のある市区町村によりますので、事前にウェブサイトなどで確認してください。 ↩︎

- 子どもを連れて投票所に行くことは何の問題もありませんが、子どもが投票用紙に投票先を書くことや、投票箱に票を入れることは法律で禁止されていますので注意が必要です。また、大声で騒いだり他の人の投票用紙をのぞき見たりするなど、投票所の秩序を乱すような迷惑行為もNGですので、投票所に行く前に子どもにしっかり言い聞かせてから出掛けましょう。 ↩︎

- 「18歳選挙権に関する意識調査の概要」子どもの頃に親が行く投票について行った人の投票 ↩︎

- 1890年7月1日(明治23年) ↩︎

- 1925年3月(大正14年)に制定された普通選挙法によって実現 ↩︎

- 1945年12月(昭和20年)の衆議院議員選挙法の改正で実現 ↩︎

- 18歳選挙権を実現する改正公職選挙法は、2015年6月19日(平成27年)に公布され、2016年6月19日に施行され、同年6月22日から適用された。国政では2016年7月10日が投票日の第24回参議院議員通常選挙が初となり、18歳・19歳(1996年/平成8年~1998年/平成10年生まれ)が期日前投票制度や不在者投票制度によって公示日翌日の2016年6月23日から投票できるようになり、約240万人が新たな有権者となった。 ↩︎