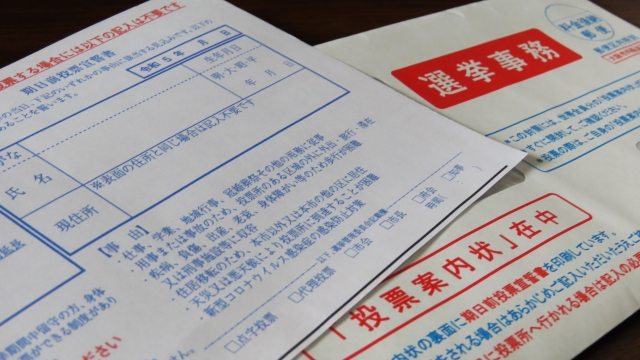

「投票所入場券を家に忘れた」「紛失して手元にない」「引っ越したばかりで届かない」など、投票所入場券のトラブルでお困りではありませんか。

ご安心ください。結論から言うと、投票所入場券がなくても選挙で投票することは可能です。

この記事では、入場券なしで投票する具体的な方法、必要な本人確認書類、投票所での手続きの流れを分かりやすく解説します。急なトラブル時でも、慌てずに大切な一票を投じることができます。

【結論】投票所入場券がなくても選挙の投票はできる

選挙の投票日当日、または期日前投票に際して、「投票所入場券を家に忘れた」「どこかで紛失してしまった」「そもそも届いていない」といった状況で焦っていませんか?

ご安心ください。結論からお伝えすると、投票所入場券がなくても選挙で投票することは可能です。

投票所入場券がなくても大丈夫

選挙権は日本国憲法で保障された国民の重要な権利であり、選挙人名簿にあなたの名前が登録されていれば、投票する権利が失われることはありません。投票所入場券は、あくまで投票所での受付をスムーズに進めるための「整理券」や「お知らせ」のような役割を担うもので、投票資格そのものを証明する書類ではないのです。

このことは総務省のウェブサイトでも明記されており、選挙人名簿に登録されている本人であることが確認できれば、投票用紙を受け取ることができます。入場券がある場合に比べて受付に少し時間がかかることもありますが、投票自体は問題なく行えます。

(※入場券がなくても投票はできますが、本人確認にお時間がかかる場合があります。マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類をご持参いただければ、スムーズに本人確認が行えます)

投票所入場券あり/なしによる手続きの違い

入場券がある場合とない場合の手続きの主な違いを、以下の表にまとめました。

| 項目 | 投票所入場券がある場合 | 投票所入場券がない場合 |

|---|---|---|

| 必要なもの | 投票所入場券 | 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)があるとスムーズ |

| 受付での手続き | 入場券を提示し、係員が選挙人名簿と照合します。 | 本人確認書類を提示し、係員が選挙人名簿に登録されているかを確認します。 自治体によっては、簡単な申立書への記入を求められることがあります。 |

| 所要時間の目安 | 比較的スムーズに進みます。 | 本人確認に少し時間がかかる場合があります。 |

印鑑などは不要です。

このように、投票所入場券を忘れたり、なくしたりしても、正しい手順を踏めば大切な一票を投じることができます。次の章からは、入場券なしで投票するための具体的な方法について、詳しく解説していきます。

手ぶらで選挙は可能か?

結論から言うと、(多くの場合)投票所入場券を持たずに、手ぶらで選挙に行っても大丈夫です。

【え?身分証明書の提示も必要ないの?】

実は、大学生の時、投票日が合宿の日と重なってしまったことがあり、期日前投票を利用することになりました。その時の経験(投票所入場券は持参したけど他に免許証の提示を求められたこと)から「身分証明書も必須」だと思い込んでいたのですが、今回の選挙では「あ!いらないです」と軽くあしらわれてしまいビックリしました(笑)

どうやら、本人確認の方法については選挙事務を処理する現場の(各市町村の)選挙管理委員会によって判断が分かれており、運転免許証などの身分証明書の提示を求められる場合もあるようです。

ちなみに、学生時代に期日前投票に臨んだ際には運転免許を取得しておらず、本人確認にとても手間取った(面倒くさすぎた)ため、その後、身分証明書に使う用途で住民基本台帳カード(住基カード)を取得したのを覚えています。(※ずっと東京にいたし、車を運転する予定もなかったから自動車学校に通うつもりが全くなかったです)

念のため、身分証明書だけでも携帯しておくと無難です。

投票所入場券なしで投票する方法

結論から言うと、投票所入場券がなくても選挙で投票することは可能です。

ただし、「手ぶら」という言葉から文字通り「何も持たずに行ける」と想像するかもしれません。実際に手ぶらでも大丈夫なのですが、スムーズに投票を済ませるためには本人確認のための持ち物を持参した方が無難です。(マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類をご持参いただければ、スムーズに本人確認が行えます)

繰り返しになりますが、投票所入場券は、投票所での受付をスムーズにするための「案内状」のようなものです。そのため、万が一忘れたり、なくしたり、届かなかったりした場合でも、あなたが選挙人名簿に登録されている本人であることが確認できれば、問題なく投票できます。

ここでは、投票所入場券がない場合に、何を持って、どのような手順で投票すればよいのかを具体的に解説します。

【推奨】本人確認書類の持参

投票所入場券がない場合、代わりに役立つのが「本人確認書類」です。これは、投票しようとしている人が、選挙人名簿に登録されているご本人であることを証明するために使われます。運転免許証やマイナンバーカードなど、公的機関が発行した身分証明書を持参するとスムーズに手続きが進むでしょう。

なお、本人確認書類は、顔写真付きのものか、そうでないかによって扱いが少し異なります。

写真付きの本人確認書類の例

顔写真付きの本人確認書類は、1点の提示で本人確認が完了する場合がほとんどです。以下のようなものが該当します。

| 本人確認書類の種類 | 備考 |

|---|---|

| マイナンバーカード(個人番号カード) | ※通知カードは本人確認書類として利用できません。 |

| 運転免許証 / 運転経歴証明書 | 有効期限内のものに限ります。 |

| パスポート(旅券) | 有効期限内のものに限ります。 |

| 住民基本台帳カード(写真付き) | 有効期限内のものに限ります。 |

| 官公署が発行した身分証明書(写真付き) | 例:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など |

写真なしでも使える本人確認書類の例

顔写真付きの本人確認書類を持っていない場合でも、写真なしの書類で本人確認が可能です。

ただし、自治体によっては「書類を2点提示する」ことや、「口頭での質問に答える」ことを求められる場合があります。念のため、複数の書類を持って行くと安心です。

| 本人確認書類の種類 | 備考 |

|---|---|

| 健康保険被保険者証 | 国民健康保険、社会保険など各種健康保険証が該当します。 |

| 年金手帳 / 年金証書 | 基礎年金番号通知書も含まれます。 |

| 住民基本台帳カード(写真なし) | 有効期限内のものに限ります。 |

| 学生証 / 社員証 | 氏名、生年月日、または住所が記載されているもの。 |

| 官公署が発行した資格証明書(写真なし) | 生活保護受給者証などが該当します。 |

どのような書類が本人確認に使えるかについての詳細は、お住まいの市区町村の選挙管理委員会のウェブサイトで確認するか、直接問い合わせるのが最も確実です。

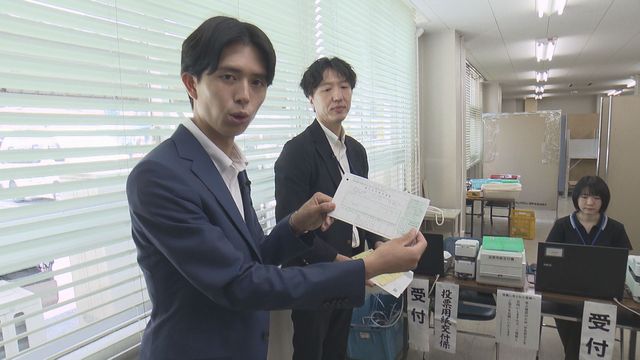

投票所での本人確認と投票手続きの流れ

投票所入場券がない場合の投票は、通常の流れに本人確認のステップが加わるだけです。

入場券がある場合と比べて少し時間がかかることもありますが、難しい手続きではありません。以下の手順で進めましょう。

- 投票所の受付に行く

投票所に着いたら、入場券の受付とは別に設けられている「本人確認」や「相談」といった窓口へ向かいます。係員に「投票所入場券を忘れました(なくしました/未着です)」と伝えてください。 - 本人確認書類を提示する

係員の案内に従い、持参した運転免許証や健康保険証などの本人確認書類を提示します。 - 宣誓書(申立書)を記入する

多くの場合、本人であることを誓うための簡単な「宣誓書」や「申立書」への記入を求められます。氏名、住所、生年月日などを記入するもので、係員が丁寧に案内してくれますのでご安心ください。 - 選挙人名簿との照合

係員が、あなたが提示した本人確認書類と記入した宣誓書の内容を、選挙人名簿と照合して本人確認を行います。 - 投票用紙を受け取る

本人確認が完了すると、投票用紙が交付されます。ここからの流れは、入場券がある場合とまったく同じです。 - 投票する

交付された投票用紙を持って記載台へ進み、候補者名や政党名を記入して、投票箱に投函します。

このように、投票所入場券がなくても、本人確認さえできれば誰でも投票する権利があります。

【ケース別】投票所入場券トラブルの具体的な対処法

選挙の投票日当日、「投票所入場券がない!」と気づいても、焦る必要はありません。

繰り返しになりますが、投票所入場券は、あくまで投票をスムーズに進めるための書類であり、投票する権利そのものを証明するものではないからです。ここでは、入場券に関するよくあるトラブルと、その具体的な対処法をケース別に詳しく解説します。

【ケース1】投票所入場券を家に忘れた場合

投票所に向かう途中で、入場券を家に忘れてきたことに気づくのはよくあるケースです。このような場合でも、投票を諦めて引き返す必要はありません。

そのまま投票所へ向かい、受付の係員(名簿対照係)に「投票所入場券を忘れました」と正直に伝えましょう。係員の案内に従い、備え付けの簡単な書類に氏名・住所・生年月日などを記入し、選挙管理委員会が管理する「選挙人名簿」の情報と照合が取れれば、問題なく投票用紙を受け取ることができます。

※顔写真つきの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)を提示するとスムーズに手続きが進みます。

もちろん、時間に余裕があれば一度家に取りに帰るという選択肢もありますが、入場券がなくても投票は可能ですので、ご自身の状況に合わせて判断してください。

【ケース2】投票所入場券を紛失した場合

「どこを探しても入場券が見つからない」「誤って捨ててしまったかもしれない」といった紛失のケースでも、対処法は「忘れた場合」と全く同じです。

投票所で係員に「投票所入場券を紛失しました」と伝え、本人確認の手続きを行ってください。選挙人名簿との照合で本人であることが確認されれば、投票することができます。

「なくした入場券を誰かに悪用されないか」と心配になるかもしれませんが、ご安心ください。投票所入場券だけでは、本人以外が投票することはできません。投票の際には必ず選挙人名簿との照合が行われるため、第三者がなりすまして投票することは不可能です。

【ケース3】投票所入場券が届かない場合

選挙の公示日(または告示日)を過ぎても入場券が自宅に届かない場合、いくつかの原因が考えられます。

- 郵便事情による配達の遅れや、誤配

- 最近引っ越しをしたため、旧住所に送付されている

- 選挙が急に行われることになったために発送(選挙事務)が間に合わなかった

- そもそも選挙人名簿に登録されていない(年齢や居住期間の要件を満たしていない)

まずは、ご自身が選挙人名簿に登録されているかを確認することが重要です。お住まいの市区町村の選挙管理委員会に問い合わせれば、名簿に登録されているか、また入場券がいつ頃発送されたかを確認できます。もし選挙人名簿に登録されていることが確認できれば、入場券が手元になくても、当日投票所で本人確認をすることで投票が可能です。

ちなみに、2024年秋に行われた第50回衆院選では、多くの自治体で投票所入場券が届かない問題が発生しました。(私も届きませんでした。手元に投票所入場券がないまま期日前投票に行った人も少なくないと思います)…というのも、石破茂内閣総理大臣が10月1日に就任してから8日後の10月9日に衆議院を解散。内閣総理大臣就任から解散までの期間は戦後最も短くなりました。急すぎて起きた、準備期間の不足に深く関係しているようです。

そもそも10月といえば、全国各地で学校行事や地域行事としての運動会や対外試合などが多数行われる月。投票所として使おうにも既に「会場候補地となりそうな体育館やホールの予約がいっぱい!」で投票所の確保が難しい⇒会場が決まらないので印刷に回せないといった事情もあったのでしょうね。郵政民営化で土曜日に郵便物が届かなくなったのも大いに関係してそうです。

この「投票券が届かない!投票所の入場券が手元になくても期日前投票する方法」の記事の閲覧数が最近また急増しているので、今回の参議院議員選挙でもまた未着問題が発生しているのかもしれません・・・(今回は随分前から決まっていたはずなのになんでだろう??)

引っ越し直後で入場券が届かない時の注意点

選挙人名簿は、特定の基準日時点で住民票がある市区町村で作成されます。そのため、引っ越しのタイミングによっては、新しい住所地ではなく、以前住んでいた旧住所地で投票しなければならないケースがあります。これが、入場券が新住所に届かない主な原因です。

原則として、新しい市区町村の選挙人名簿に登録されるには、転入届を提出してから引き続き3ヶ月以上その市区町村に居住している必要があります。ご自身の状況がどれに当てはまるか、以下の表で確認してみてください。

| ケース | 投票する場所 | 入場券の送付先 |

|---|---|---|

| 同じ市区町村内で引っ越した場合 | 新住所の指定投票所 | 新住所 |

| 他の市区町村へ引っ越し、 転入届提出から3ヶ月以上経過している場合 | 新住所の指定投票所 | 新住所 |

| 他の市区町村へ引っ越し、 転入届提出から3ヶ月未満の場合 | 旧住所の指定投票所 | 旧住所 |

特に注意が必要なのは、一番下、「転入後3ヶ月未満」のケースです。この場合、投票権は旧住所地にあり、入場券も旧住所に送付されている可能性が高いです。この場合でも、遠方で投票日当日に旧住所地の投票所へ行けない場合は、「不在者投票制度」を利用することができます。

ご自身の投票場所がどちらになるか分からない場合や、不在者投票の手続きについて詳しく知りたい場合は、現在お住まいの市区町村、または以前お住まいだった市区町村の選挙管理委員会へ問い合わせるのが最も確実です。詳しくは、総務省のウェブサイトも参考にしてください。

そもそも投票所入場券の役割とは?

「投票所入場券がなくても投票できるなら、なぜわざわざ送られてくるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。投票所入場券は、法律で定められた必須の持ち物ではありませんが、選挙を円滑に進めるために非常に重要な2つの役割を担っています。ここでは、その具体的な役割について詳しく解説します。

選挙人名簿との照合をスムーズにするため

投票所入場券の最も大きな役割は、投票所での本人確認作業を迅速かつ正確に行うことです。

投票所では、投票に来た人が選挙権を持っており、間違いなく本人であることを「選挙人名簿」という公的な名簿と照合して確認します。この名簿には、その選挙区に住む有権者全員の情報が登録されており、非常に膨大な量になります。

投票所入場券には、選挙人名簿に登録された一人ひとりを識別するための整理番号やバーコードが印字されています。投票所で係員に入場券を渡すと、この番号やバーコードを使って瞬時に名簿からあなたの情報を見つけ出すことができます。これにより、手作業で氏名や住所から探す手間が省け、投票手続きが大幅にスピードアップするのです。

もし入場券がない場合は、係員があなたの氏名、住所、生年月日を聞き取り、名簿の中から手作業で探し出すことになります。そのため、どうしても時間がかかってしまい、特に混雑時には待ち時間が長くなる原因にもなります。

投票所入場券は、あなた自身の待ち時間を短縮するだけでなく、投票所全体の混雑を緩和し、選挙運営をスムーズにするための「整理券」のような役割を果たしているのです。

選挙のお知らせと投票所の案内

投票所入場券は、選挙が行われることを有権者に知らせ、投票に必要な情報を提供する「公式な案内状」としての役割も持っています。

入場券は、選挙の公示(告示)日以降、各市区町村の選挙管理委員会から世帯ごとに封書で郵送されるのが一般的です。このハガキや封筒には、選挙に関する重要な情報がまとめて記載されています。

具体的に記載されている主な内容は次の通りです。

| 記載事項 | 内容 |

|---|---|

| 選挙の名称 | どのような選挙が行われるかを示します。(例:衆議院議員総選挙、〇〇県知事選挙) |

| 投票日時 | 選挙当日の投票ができる日付と時間(例:午前7時から午後8時まで)が記載されています。 |

| 投票所の場所 | あなたが投票すべき投票所の名称、住所、地図などが記載されています。 住んでいる地域によって投票所は指定されているため、必ず確認が必要です。 |

| 選挙人名簿登録番号 | 選挙人名簿上であなたを識別するための番号です。 |

| 期日前投票の案内 | 投票日当日に都合が悪い場合に利用できる、期日前投票の期間や場所に関する情報が記載されています。 |

特に、引っ越しをしたばかりの場合や、地域の施設統廃合などで投票所が以前と変更になっているケースもあります。投票所入場券が届いたら、必ず内容を確認し、ご自身の投票所がどこなのかを把握しておくことが大切です。

このように、投票所入場券は単なる紙切れではなく、日本の選挙制度を効率的に運用するための重要なツールです。

手ぶら選挙の問題点

投票所入場券も身分証明書の提示もなく手ぶらで投票できてしまうことに対して、「なりすましで投票できてしまう」「不正選挙のリスクがある」との批判があります。

投票所入場券や選挙に関するよくある質問

ここでは、投票所入場券や選挙の投票手続きに関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式で詳しく解説します。入場券がない状況でも、落ち着いて対応するための知識を身につけましょう。

自分の投票所がどこか分からない時の調べ方は?

- Qどこの投票所に行けば分からないときはどうしたらいいの?

- A

管轄の選挙管理委員会に直接電話して、住所と氏名を伝えれば投票所を教えてもらえます。

投票は、住民票のある市区町村が指定した「投票所」でしか行えません。投票所入場券があればそこに記載されていますが、手元にない場合は以下の方法で確認できます。

| 確認方法 | 詳細 | 備考 |

|---|---|---|

| 市区町村のウェブサイト | お住まいの市区町村の「選挙管理委員会」のページで、選挙人名簿に登録された住所から投票所を検索できるシステムが用意されていることが多いです。 | 「〇〇市 選挙 投票所」などで検索すると見つけやすいです。 |

| 電話での問い合わせ | お住まいの市区町村の選挙管理委員会に直接電話して、住所と氏名を伝えれば投票所を教えてもらえます。 | 選挙期間中は問い合わせが集中することがあります。 |

| 選挙公報 | 選挙期間中に新聞折り込みやポスティングで配布される「選挙公報」に、投票所の一覧が掲載されている場合があります。 | 選挙公報は、役所や公民館などの公共施設でも入手できます。 |

引っ越したばかりの方は、前の住所の選挙人名簿に登録されている可能性があるため、特に注意が必要です。原則として、選挙の基準日(公示日・告示日の前日)時点で、住民票作成から3ヶ月以上経過している市区町村の選挙人名簿に登録されます。

期日前投票でも投票所入場券なしで投票できる?

- Q期日前投票でも投票所入場券なしで投票できる?

- A

はい、期日前投票でも投票所入場券がなくても投票は可能です。

手続きは投票日当日の投票とほぼ同じです。期日前投票所に行き、係員に入場券がない旨を伝えてください。選挙人名簿との照合が行われ、無事選挙人名簿に登録されている本人であることが確認できれば、投票用紙を受け取ることができます。運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証などの本人確認書類を提示すれば、よりスムーズに手続きが進みます。

期日前投票では「宣誓書(兼請求書)」の提出が必要です。これは、投票日当日に仕事や旅行、冠婚葬祭などの理由で投票に行けないことを宣誓するための書類です。通常、投票所入場券の裏面に印刷されていますが、入場券がなくても期日前投票所に用紙が用意されているので、その場で記入すれば問題ありません。

代理投票や点字投票も手ぶらで可能か

- Q代理投票や点字投票も投票所入場券なしで投票できる?

- A

はい、代理投票や点字投票といった制度を利用する場合も、投票所入場券がなくても投票できます。

代理投票や点字投票の制度は、病気や怪我、身体の障害などが理由で自力で候補者の氏名を書くことが出来ない人も含め、すべての有権者の投票する権利を保障するために設けられています。

代理投票について

病気や怪我、身体の障害などが理由で、ご自身で候補者の氏名などを書くことができない方のための制度です。投票所の係員に申し出ることで、補助者2名が立ち会いのもと、1名が選挙人の指示に従って代筆します。もう1人は、指示どおりかどうか確認します。誰に投票したかという秘密は固く守られますので、安心して利用してください。事前の申請は不要で、当日投票所で申し出るだけで利用できます。

点字投票について

視覚に障害のある方が点字を使って投票できる制度です。投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。投票所の係員に申し出ると、点字投票用の投票用紙と点字器が交付されます。

これらの投票方法について、詳しくは総務省のウェブサイトでも確認できます。

子連れ投票はできるか?

- Q子どもを連れて投票所に入れますか?

- A

はい、選挙権のないお子様(18歳未満)や乳幼児を連れて投票所に入ることができます。

公職選挙法では、原則として選挙人本人以外は投票所に入れませんが、例外として、選挙人の同伴する子ども(幼児、児童、生徒その他の18歳未満の者)は認められています。ベビーカーのまま入場することも可能です。

ただし、他の方の投票の妨げにならないよう、お子様が騒いだりしないように配慮しましょう。

投票時間は何時から何時までですか?

- Q投票時間は何時から何時までですか?

- A

選挙の投票時間は、法律により原則として「午前7時から午後8時まで」と定められています。

ただし、お住まいの市区町村の判断によって、投票開始時間を最大2時間繰り上げたり(午前5時から)、投票終了時間を最大2時間繰り下げたり(午後6時まで)することが認められています。地域の事情によって時間が異なる場合があるため、正確な投票時間は投票所入場券やお住まいの市区町村の選挙管理委員会のウェブサイトで必ず確認するようにしてください。

選挙関連記事

まとめ

この記事では、投票所入場券がなくても選挙で投票する方法を解説しました。

結論として、入場券を忘れたり、紛失したり、期日までに届かない場合でも投票は可能です。投票しようとしている人が、選挙人名簿に登録されているご本人であることを確認できれば、投票用紙を渡してもらえます。

このとき、運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証などの本人確認書類があれば、投票所での本人確認がスムーズに進みます。これは期日前投票でも同様です。

入場券はあくまで手続きを円滑にするためのもので、投票資格を証明するものではありません。投票所入場券が届いていない/紛失した/家に忘れた人も、大切な一票を無駄にしないためにも、諦めずに投票所へ足を運びましょう。